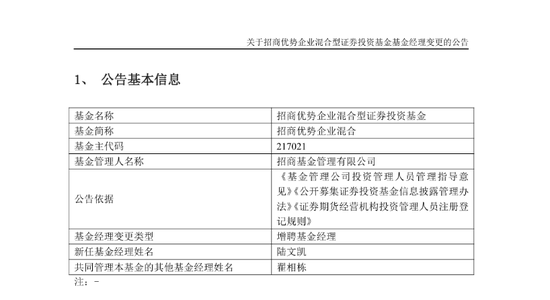

在7月25日由中国光伏行业协会主办的光伏行业2025年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上,中国上市公司协会会长宋志平受邀作为第一位演讲嘉宾作《克服内卷式恶性竞争,构建行业健康良性生态》演讲。

宋志平在中国建材任职期间,成功推动了水泥行业去产能,并在行业需求不断下行过程中,保证了行业的整体盈利能力。这也被视为此轮光伏行业“反内卷”可供借鉴的样本,其著作《有效的经营者》也是多位光伏企业高管提及的最近在读的书籍之一。

宋志平在演讲中从水泥行业、电解铝行业经验出发,为光伏行业“反内卷”提出了五点建议:一是从竞争到竞合,加强行业自律;二是从分散到联合,提高行业集中度;三是从去产量到去产能,标本兼治;四是从量本利到价本利,提高定价水平;五是从红海到蓝海,“四化”创新增加价值。

会议主持人,中国光伏行业协会执行秘书长刘译阳在宋志平演讲结束后表示:“价格上‘反内卷’不只是企业和企业之间的博弈,最大的博弈是公司的销售员、销售副总监、总监、销售副总裁和老板、董事长之间的内部博弈”,他呼吁企业改变以销量为经营主要目标的传统做法,抵制出货量排名。

以下为经济观察报整理的宋志平演讲实录节选(文本有所删改):

“要反思我们的竞争理念”,这是我想给大家的核心观点,主要包括五方面。

第一点是从竞争到竞合,加强行业自律。

市场的灵魂就是竞争,但竞争有“好竞争”、有“坏竞争”。“好竞争”创造价值,恶性竞争毁灭价值。所以,不是说竞争就一定好,也要看竞争到底是良性的,还是恶性的。

良性竞争指从技术、质量、服务、品牌等方面进行竞争,如果以低于成本的价格去竞争,就是恶性竞争。一开始,不少人把“内卷”混同于竞争,认为越“内卷”越好。

去年7月,中央政治局会议提出要防止“内卷式”恶性竞争。一直到现在,中央也提出了一系列的精神和指示。另一方面,行业在实践中也进行了深刻地反思,应该说今天市场对于“‘内卷式’竞争是一种恶性竞争”有了一个统一的认识。

我觉得这是一个很大的进步,因为认识不到竞争中有良性竞争和恶性竞争、认识不到“内卷式”竞争有很大危害的话,就很难在各个行业里开展反“内卷”工作。

过去市场讲竞争,现在不只要讲竞争,还要讲竞合。过去老讲“商场如战场”,我后来跟大家说,商场不是战场,竞争也不是战争。商场和战争、商场和战场、竞争和战争是有本质区别的。

企业不光要自己做得好,还需要有一个健康的生态。行业的利益高于企业利益,企业的利益在行业的利益之中,“覆巢之下焉有完卵”。2009年,在海螺集团的水泥大会上,我讲了这段话,那时候水泥行业竞争非常惨烈。

大家说宋总在讲“漂亮话”,最后还是要打一场血战,强者胜出,之后再把价格涨上去。后来我告诉他们,战争应该结束了,行业打了好多年恶战,也没有胜出,而是把这个行业打得一片“红海”。我说你们都听我的,我们重新开始。

同行是冤家,但同行又是利益相关者,建材行业就是从那个时候开始进行整合和协同的,后来赚了十几年的钱。

过去水泥有一段时间很赚钱,但其实水泥也是非常过剩的一个行业。以前产能过剩高达35%,现在产能过剩约40%。市场经济本身就是个过剩经济,所以企业研究的问题就是在经济过剩的情况下能不能赚到钱。如果说产能短缺的时候,企业能赚钱,过剩就赔钱,那么就没法进行市场经济。

再一个就是要强调行业自律。

今天中国光伏行业协会在现场,我本人也是上市公司协会的会长,上市公司协会把自己定位为行业的自律管理组织。

我觉得各个行业协会都应该把自律作为行业协会工作的首要任务。行业协会有五项工作,分别是行业规划制定和维护行业的政策和标准、推动行业的技术创新、对内反不正当竞争、对外按照国际准则保护国内企业。

这些工作里比较难的是反不正当竞争,但这又是协会必须做的事情。所以行业自律包括两方面,一方面行业协会必须加大自律的力度,另一方面大企业必须带头进行行业自律,中小企业也要按照行规行约来做,不能做价格的破坏者。这样做就有了一个共赢的基础。

最近我研究了电解铝行业,这个行业值得大家学习和研究。电解铝行业过去“内卷”得很厉害,从2002年到2017年,先后进行了7次调控,但前6次都失败了,直到2017年才成功。

为什么成功?因为它们成功确定了行业产能的“天花板”为4500万吨。行业天花板定了之后,它们的产能利用率保持在95%以上,所以过去8年时间中,电解铝行业的盈利一直在上升。

包括通威股份、大全能源等企业都在进行减产能、减产量,电解铝行业可以作为很好的参考样本。

第二点是从分散到联合,提高行业集中度。

做企业不光要会创造资源,最重要的是要会整合资源,整合资源的能力甚至大过创造资源的能力。

西方人也“内卷”,100年前也“卷”得厉害,它们怎么过来的?一百多年前,美国拥有全流程钢厂2000多家。那个时候钢厂规模很小,JP摩根重组了65%的钢厂。后来,美国的铁路、石油行业都进行了一系列的整合。

现在市场经济迅速发展,企业也迅速发展,到了一个“整合的时代”。最近证监会推出了并购6条,用资本市场的方式推进大规模的产业并购。

我个人认为并购重组有五个好处:第一是有利于做大做强,打造行业龙头;第二是有利于上市公司的结构调整;第三是有利于那些创新型企业进入到资本市场;第四是有利于增加集中度,克服行业内卷;第五是有利于企业走出去和出海。

我给大家举一个案例。日本在20世纪90年代泡沫经济破灭之后,日本的水泥产能有1.2亿吨,但泡沫破灭之后需求量只有4600万吨。怎么办?日本就采取了重组的方式,把23家水泥厂重组成了3家,然后让3家水泥厂的产能等比例缩减到4600万吨。

日本的水泥行业在十几二十年时间中销量产量都没有增加,维持着4000多万吨,但日本的水泥价格一直很稳定,维持在100美元一吨左右。中国目前是50美元一吨。

日本的方法就是先通过重组并购扩大规模之后,大企业再等比例减产。要是一家一户地减产能,就把企业减没了。所以应该是先重组,再减产能。

在这个过程中,一个关键点是重组时反垄断法不适用(豁免适用反垄断法)。因为大规模重组通常会涉及反垄断法的问题,需要豁免反垄断法以确保重组顺利进行。这一点值得深入研究。

在这个过程中,一个关键点是重组时反垄断法不适用(豁免适用反垄断法)。因为大规模重组会涉及反垄断法,需要反垄断法不适用来为重组打开道路。这也是值得我们研究的。

第三个是从去产量到去产能,标本兼治。

首先应该去产量。现在光伏组件产能有1200GW,每年全世界的用量只有600GW。当然光伏的用量每年还在增加,这和水泥不同,水泥用量每年都在减少。

但市场也容纳不了这么多的产能。怎么办?所以首先要去产量。去产量必须得限产,限产能稳住价格,保住效益,同时为限产能提供时间和保障。

紧接着就是限产能。限产能不仅指要减少过剩的落后产能,还要对先进产能进行一些限制。在做先进产能的时候,也要根据市场以销定产。

2015年,我为什么要在中国建材推行错峰限产、错峰生产?因为当时的水泥过剩。

比如说在北方采暖季节中停产三个多月,在南方雨季时停产三个多月。水泥产能不是过剩了35%吗?停掉几个月就产销平衡了。

实际上像水泥、钢铁、光伏等产品,没有太大的价格弹性,降价是没用的,因为一家企业降了价,其他企业也降,但需求还是那些,并不因为降价了就能够增加需求,这是绝大多数工业品的特点。因此,要想产销平衡,必须限产。

限产量的做法,并不会影响销量,因为销量是恒定的。产量决定的只不过是仓库里存货少一点,还是多一点。

中国建材在错峰生产之后,从 2018年到2021年,水泥业务的利润从过去的200亿元、300亿元上升到1500亿元以上,赚了不少钱。这就是错峰生产,也就是限产带来的好处。

限产之后有一件事情要警惕。因为限产,价格上来了,价格上来后,企业又有了扩产能的冲动。

所以限产量和限产能还得同时进行,才能保住这个价格。

第四点是从量本利到价本利,提高定价水平。

企业在做经营的时候有一个小公式,利润等于销量乘以价格减去成本,这个小公式里边蕴含着企业经营全部的内涵。

如果能够看懂这个小公式,就会经营,如果看不懂这个小公式,就不会经营。但是很多中国企业家们不看这个公式,只看两个他们比较喜欢的东西:一个是销量,一个是成本。

我记得和一些光伏企业的负责人交流时,我说你的目标是什么?他告诉我“出货量第一”;我跟汽车的头部企业交流时也这样问过,你的目标是什么?他也告诉我“出货量第一”。

大家争的都是出货量,没有人提利润和质量,对出货量的追求特别强烈,要把量搞上去,要把产能利用率提高,要把市场占有率搞上去。如果牺牲一点市场占有率,就觉得是“奇耻大辱”。

第二个是降本增效,有些企业家认为成本可以无限下降,但实际上成本是刚性的。降到一定程度就降不下去了或者就得以牺牲质量作代价。

有些中国企业家认为价格是市场给定的,只能随行就市,甚至把定价都交给了销售员,这就是市场存在的一些问题。实际上,竞争在销售员之间展开,“内卷”也在销售员之间展开。

我是做过销售员的,知道销售员是怎么想问题的:第一是降价,第二是赊账。但降了价就没利润了,赊了账多了,现金链就断了,所以不能一味地这样去做。

写隐形冠军的赫尔曼西蒙先生还写了本书叫《定价制胜:科学定价助力净利润倍增》。

他说,如果销量降低20%,会影响15%的利润,如果价格降低10%,会影响60%的利润甚至带来亏损。他认为价格对利润的影响是10倍数的关系,成本对利润影响是6倍数的关系,销量对利润的影响只有4倍数的关系,也就是说,企业不要动不动就降价。

稻盛和夫先生有一段话,他说定价即经营,定价定生死。价格要由经营领导定,而不是让销售员定,定价即经营,如果不会定价,就不会经营。

北新建材做得很好,这家企业做石膏板,没太多新技术,但每年有250亿元的收入,40亿左右的净利润,在全国市场占有率保持在70%左右。这家企业的经营理念是什么?是我当年给这家企业定的,“质量向上,价格中上,服务至上”。质量和服务做好,但不轻易让价,这么多年过来一直很好。

最后一点是从“红海”到“蓝海”,“四化”创新增加价值。

刚才谈到的很多属于中观问题,但是作为一个企业,怎么从这种“红海”到“蓝海”?那就要靠创新,根据企业的特色和场景来提高核心竞争力。

我把它归纳为“四化”。

第一个是差异化。我记得钟宝申(隆基绿能董事长)跟我说,如果没有创新,就不增加新的产能。当年大家都做多晶硅,他做单晶硅,现在大家都做TOPCon(隧穿氧化层钝化接触电池)他做BC(背接触电池),就是差异化。

第二个就是细分化。我昨天跟阳光电源聊了聊。阳光电源是做逆变器的,还做储能系统的运营。它把市场细分了,也把产品细分了,所以效益特别好。

第三个就是高端化。光伏大部分都用在大型电站里,但是如果用在户用光伏上、屋顶上,就有了产品的高端化,因为有的户用高端化产品比普通产品要贵50%-150%。

第四个是品牌化。根据“施正荣曲线”(微笑曲线,即在整个IT产业上中下游,愈靠近曲线上扬的两端,即左侧的零部件、核心技术和知识产权,以及右侧的品牌和服务,所创造出来的附加值愈高)的理念,没有技术、没有服务,就只会制造赚不到钱。

我记得20年前光伏市场是松下、东芝等一些海外品牌主导的。现在中国品牌主导了光伏产业,中国企业的光伏产品占全世界的85%,隆基绿能、晶科科技、天合光能、通威股份、大全能源、协鑫科技等等,都是中国的品牌。

我们现在是有了品牌,也应该有品牌溢价。所以我也建议今后这些品牌企业也要走高质高价这条路,不要打价格战。低端、没品牌的产品,会打价格战,既然已经高端了,又有品牌了,就不能打价格战。

实际上这“四化”归根结底是为了价格,是为了让企业来提高价格。只有实现了这“四化”,才有议价能力。如果企业生产的是大众货、普通货,凭什么提高价格。这就是企业在经营中要注意的事情。

因为时间关系,我就给大家讲这么多,讲得不对的请大家批评指正,谢谢大家。

(作者 潘俊田)

还没有评论,来说两句吧...